Imaginen una película que parte de la siguiente premisa: una mujer casada, aburrida de su marido (un diplomático inglés de enorme prestigio) decide escaparse a París mientras éste está de viaje y tiene una breve aventura con un apuesto galán durante una inolvidable noche. La mujer vuelve a casa, pero él no puede olvidarla. Tiempo después, su marido trae a casa como invitado a un nuevo amigo que ha hecho, un hombre encantador que está embelesado todavía por una mujer que conoció en Francia. ¿Adivinan de quién se trata?

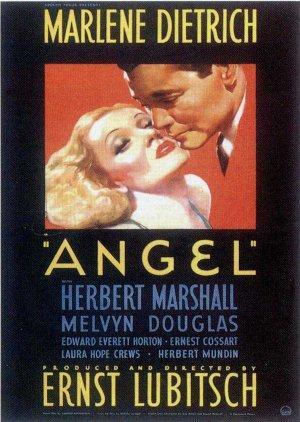

Y aquí es donde entra en juego la maestría de sus creadores, porque lo que Ernst Lubitsch y el guionista Samson Raphaelson consiguen es que una historia tan manida y poco atrayente acabe siendo una pequeña maravilla bajo el título de Ángel (1937), seguramente un Lubitsch menor, pero es que un Lubitsch menor siguen siendo palabras mayores.

¿Cómo consiguen Lubitsch y Raphaelson extraer una película interesante que aun hoy día resulta atractiva a partir de un argumento tan tópico? De entrada es de justicia reconocer que se apoyan en la inigualable presencia de su protagonista, Marlene Dietrich, seducida por el galán Melvyn Douglas pero por desgracia casada con Herbert Marshall, actor británico de perenne expresión adormilada con el cual la Dietrich se empeñaba en emparejarse en esa época – véase La Venus Rubia (1932) de Josef von Sternberg. Tenemos pues un adulterio, un atractivo amante que no está dispuesto a dejar escapar a esa mujer y un buen marido (aburrido como una ostra pero buen tipo al fin y al cabo, no en vano su trabajo es ni más ni menos conseguir que los países del mundo no se peleen entre ellos – sí, tal cual suena) al que ella no quiere decepcionar. El drama está servido.

Pero aquí es donde entra en juego la maravillosa sutileza y el buen gusto de Lubitsch y su guionista estrella, que evitan de forma persistente caer en los golpes de efecto fáciles que uno esperaría de un melodrama así. Cuando en su salida nocturna ella se arrepiente de haber cometido adulterio y decide dejar tirado a su conquistador, la cámara no nos muestra cómo ella huye ni la cara de decepción de él. Lubitsch, el gran maestro del fuera de campo, deja la cámara en la vendedora de flores que acaba de venderle a él un ramo y deja que intuyamos por su expresión y los gritos de él fuera de plano lo que está sucediendo. Finalmente la mujer se acerca y recoge el ramo del suelo, lanzado por ese amante despechado. Y he aquí el pequeño detalle para rematar la escena: lo limpia un poco y vuelve a ponerlo en su caja de flores. Después de todo lo que ha sucedido no es cosa suya y tiene que hacer negocio.

Más adelante tiene lugar el temido reencuentro entre amantes con el marido cornudo que ignora lo sucedido como maestro de ceremonias. Pero Lubitsch persiste en evitar los grandes golpes dramáticos: ella adivina quién es él antes de que venga a casa a comer, y en cuanto a éste, descubre la identidad de la esposa de su amigo antes de encontrarse con ella, gracias a un retrato suyo… pero fíjense, ¡Lubitsch no filma su expresión cuando se acerca a mirar la fotografía y descubre que dicha mujer es la misma a la que sedujo en París! Porque lo que le interesa a Lubitsch no es tanto ese momento de gran impacto emocional como el juego de falsas apariencias que tiene lugar a continuación: ambos ocultando su secreto bajo una apariencia de perfecta cortesía, ella negándose a tocar la melodía de piano que los dos asocian a aquella noche pese a la insistencia de su marido (que le oyó previamente tocar esa canción sin conocer su significado y que le pide que la toque para su invitado) y finalmente pidiendo a su invitado que describa a la misteriosa mujer de su historia con todo tipo de detalles físicos, un desafío en toda regla del que él sale airoso.

Y en cambio, no por ello deja el guión de darnos a entender la terrible tensión que están sufriendo los dos bajo esa apariencia de cortesía. Pero lo hace una vez más con un recurso lleno de sutileza y humor: a través de la conversación de los criados de la cocina y de la forma como examinan los platos de comida. El hecho de que la señora no haya probado bocado y el invitado haya troceado la carne pero sin comerla lo interpretan como que la comida no ha gustado, pero nosotros entendemos lo que significa. Este tipo de recursos que sirven de gag pero también para describirnos de forma tan ingeniosa lo que le sucede a los personajes son los que engrandecen los guiones de Raphaelson para Lubitsch.

De hecho, aunque no se trata de una comedia, el guión no deja de ofrecernos ingeniosos detalles humorísticos que muestran el mundo de la hipocresía y de las falsas apariencias en que se mueven los personajes. Cuando nuestro galán conoce al personaje de la Dietrich, la confunde con una duquesa que se dedica a un servicio de «damas de compañía» de alto nivel (ay, los tiempos de la censura Hays, no obstante no hace falta ser un genio para conocer la índole de dicho negocio) a quien un amigo describió como anciana y obesa, una descripción que no encaja nada con la mujer que tiene ante él. Más adelante, cuando conoce a la duquesa real, éste le espeta que es tal cual la había descrito su amigo, algo que ella se toma como un halago pero que para nosotros es un puro gag dada la terrible descripción que dio antes. Del mismo modo, la pequeña historia del mayordomo que se empareja con una jovencita también sirve para descubrir como incluso en el ámbito de los criados y mayordomos existen también clases: mientras pasean en el hipódromo y él saluda a todos sus conocidos, ella se asombra de que esté tan bien relacionado y conozca a tantos mayordomos de gente ilustre.

Pero más allá de estos deliciosos detalles, la grandeza del guión y la gran baza a favor de Ángel es la elegancia con la que afronta este tenso triángulo amoroso. Y sobre todo la sinceridad con que se nos plantea esta relación: la evidencia de que, al margen de lo que escoja (y, si estamos algo puestos en cine clásico, sabremos que escogerá lo que exigirá el código de censura de la época, y no lo más lógico), la opción Melvyn Douglas será sin duda la que le hará más feliz y la de Herbert Marshall la que le aportará una estabilidad tranquila y amuermada. Cuando al final ella toma su decisión no hay declaraciones de amor, ni reconciliaciones ni siquiera el clásico beso final. Ella simplemente se va con el hombre que ha escogido y sale con él. Somos nosotros como espectadores los que entendemos a partir de todo lo que hemos visto lo que conlleva esa decisión. Cómo admiro de Lubitsch y Raphaelson esa delicadeza y esa fina sensibilidad para darnos a entender tanto con tan poco, a base de pequeños detalles de guión y fueras de campo. Ciertamente no creo que seamos lo suficientemente conscientes de la suerte que hemos tenido de disfrutar del cine de un director tan ingenioso y elegante como Herr Lubitsch.