A mi parecer Goupi Mains Rouges (1943), la primera película importante de ese director tan interesante y especial que era Jacques Becker, se trata de un filme que resulta casi inevitable conectar con otra obra francesa de la época como El Cuervo (Le Corbeau, 1943) de Henri-Georges Clouzot. Son dos filmes que ofrecen una visión muy crítica de la Francia tradicional y rural, que resultan especialmente punzantes por lo bien que captan ese ambiente para posteriormente poner el dedo en la llaga, y que además se realizaron en un momento delicado como fueron los años de la ocupación alemana durante la II Guerra Mundial. Precisamente si había un momento poco apropiado para sacar a la luz los trapos sucios de una Francia que los espectadores seguro que reconocerían al verla en la pantalla, era éste.

Francia

Te Quiero, Te Quiero [Je t’aime, je t’aime] (1968) de Alain Resnais

Normalmente cuando en el cine se ha querido evocar los recuerdos de un personaje se suele optar por la vía más sencilla: representarlos de forma narrativa como un flashback. Pero en realidad la memoria no funciona exactamente de esta manera. A menudo lo que tenemos son fragmentos de un recuerdo mezclados entre sí que, a su vez, nos evocan a otros, haciendo que acabemos encadenando varios flashes del pasado sin que haya siempre una lógica aparente entre ellos. El proceso de recordar implica evocar de nuevo no solo acciones sino sensaciones y sentimientos. Es algo mucho más abstracto y por tanto complejo de trasladar de forma fidedigna al cine.

Uno de los directores que mejor ha sabido tratar este tema es Alain Resnais, a quien no en vano se le suele citar como el cineasta de la memoria. Resnais ha dedicado numerosas obras de su carrera a mostrar de forma cinematográfica el proceso de recordar, y para ello se lanzó a probar recursos totalmente innovadores al considerar que la narrativa clásica se le quedaba corta, convirtiéndose en uno de los cineastas más adelantados a su tiempo entre su generación. Sus dos grandes clásicos, Hiroshima, mon Amour (1959) y El Año Pasado en Marienbad (L’Année Dernière à Marienbad, 1961) fueron celebrados como dos de las obras clave de la modernidad cinematográfica que aun hoy día sorprenden por su complejidad. En cambio, mucho menos conocida es Te Quiero, Te Quiero (Je t’ime, je t’aime, 1968), una obra de culto que no tuvo mucho éxito entre el público de su momento pero que creo que lleva sus estudios sobre la memoria y los recuerdos un paso más allá.

Bajo los Techos de París [Sous les Toits de Paris] (1930) de René Clair

Aun a riesgo de repetirme, no puedo dejar de enfatizar una vez más lo injustamente olvidado que ha quedado hoy día René Clair cuando a principios del sonoro fue uno de los cineastas más reputados e influyentes no ya de Francia sino del mundo. Si consultan bibliografía sobre grandes cineastas que vivieran esa época comprobarán que Clair fue uno de los referentes más claros de esos años en países tan diversos como Estados Unidos, Japón o Alemania. Ello se debía en gran parte por la forma como el cineasta abrazó el cine sonoro, que debía ser toda una inspiración para aquellos directores que querían explorar las posibilidades expresivas de esta innovación. En ese sentido, su primer filme sonoro así como el más célebre de cuantos realizó en esa época – aunque no el mejor – es una muestra clarísima de ello que, por otro lado, nos hace lamentar todas las posibilidades expresivas que daba la adición del sonido sincronizado y que, posteriormente, se fueron dejando de lado por un estilo más estandarizado y menos inventivo.

Bajo los Techos de París (Sous les Toits de Paris, 1930) narra una historia más bien sencilla y arquetípica ambientada en los bajos fondos de la capital francesa, que tiene como protagonista a Albert, un cantante callejero que se enamora de Pola, una chica que está tonteando con Fred, un gangster del barrio. Cuando parece que Albert y Pola van a acabar juntos, Albert es erróneamente encarcelado acusado de un robo y ella busca consuelo en el mejor amigo de éste, Louis, del cual se acaba enamorando.

Une Simple Histoire (1959) de Marcel Hanoun

Empezamos con la voz de una señora mayor que comenta a otra persona que ha visto por la ventana a una mujer que ha pasado la noche en la intemperie junto a una niña pequeña. Baja a la calle, se acerca a esa mujer y le dice en un tono quizá más imperativo que compasivo que suba a su casa. Le ofrece un café, se va a trabajar y deja a esa completa desconocida el piso a su disposición. Esta mujer, abrumada por tanta amabilidad y sin saber qué hacer (¿irse avergonzada? ¿Quedarse ahí aun a costa de abusar de la buena voluntad de esa anciana?) decide finalmente permanecer en el apartamento y empieza a recordar los hechos que la han llevado a esa situación.

Una de las cosas que más me gustan de Una Simple Histoire (1959) es su absoluta austeridad, llevada a extremos que nos pueden parecer casi chocantes. De entrada no sabemos prácticamente nada del pasado de esta mujer, ni siquiera su nombre. Solo que llega a París con una niña pequeña, se aloja temporalmente en casa de una amiga, busca trabajo y, al no encontrar nada, el poco dinero que traía consigo se va reduciendo hasta conducirla a la situación que hemos visto al inicio de la película. ¿Es viuda? ¿Divorciada? ¿Madre soltera? No lo sabemos ni importa. El único dato que nos da es que su padre vive en otra ciudad pero no quiere acudir a él porque no se lleva bien con su madrastra, y ni siquiera se incide en ello.

Boudu Salvado de las Aguas [Boudu Sauvé des Eaux] (1932) de Jean Renoir

Si bien es cierto que Boudu Salvado de las Aguas (Boudu Sauvé des Eaux, 1932) es cualquier cosa menos una película con moraleja, una de las ideas que más claramente se desprenden de ella es que la única forma que tenemos de conseguir la libertad absoluta como individuos es no solo manteniéndonos fuera de la sociedad sino evitando también actitudes que tenemos tan profundamente arraigadas como el agradecimiento o la empatía hacia los demás. Recibir el favor de alguien implica en cierto modo encontrarste en una situación en que te sientes obligado a estarle agradecido, ya que pocas cosas hay más desagradables que la ingratitud. Por tanto, aspirar a ser un alma totalmente libre implicaría en cierto modo ser un ingrato, no dejarse influenciar por el comportamiento que se espera de nosotros como individuos, por muy desagradable que eso sea.

Y pocas situaciones hay en que uno deba estar más en deuda con su benefactor que cuando le han salvado la vida, que es lo que le sucede a Boudu, un vagabundo que se intenta suicidar lanzándose a un río y es rescatado por el respetable librero Edouard Lestingois, quien además le acoge en su hogar. Boudu, un personaje inclasificable y maleducado, lejos de agradecerle ese favor, se dedica a hacer lo que le da la gana y a flirtear tanto con la esposa de Edouard como con su criada, con la que el dueño de la casa ya estaba teniendo una relación extraconyugal.

Pépé Le Moko (1937) de Julien Duvivier

A estas alturas el ya consabido debate sobre el estado del cine actual en comparación con el de décadas pasadas seguramente esté ya algo sobado. Pero sin pretender volver a entrar en él, sí que hay algo que suelo decir al respecto, y es que una de las cosas que más le reprocho al cine de nuestros tiempos es la baja calidad de las películas comerciales. Obviamente, siempre se ha hecho cine comercial de usar y tirar o de muy mala calidad, y he visto suficientes ejemplos como para corroborarlo. Pero debo decir que en mi experiencia en el cine de décadas pasadas encuentro con más facilidad productos comerciales medianos mucho más satisfactorios que hoy día. En otras palabras, que el nivel medio de los filmes eminentemente comerciales y sin pretensiones artísticas era más alto. Quizá es porque no existían tantas facilidades como hoy día, que obligaban a todo director medio a disponer de un arsenal de recursos expresivos a nivel visual que hoy día no es necesario. O quizá es simplemente que eran otros tiempos, no lo sé.

Pero todo ello me vino a la cabeza a la hora de revisionar Pépé le Moko (1937), un filme que seguramente no sea un ejemplo muy bien traído de lo que estoy explicando, ya que su autor era un gran cineasta y no un mero artesano comercial del montón. Me refiero a Julien Duvivier, despreciado durante décadas por influencia de la crítica cahierista, pero que visto hoy día es innegable que era un gran director. Aun así el filme que nos ocupa es una obra total y abiertamente comercial hecha para el lucimiento de su estrella: Jean Gabin. Y aunque veremos cómo Duvivier aportó ideas de su cosecha, la película se entiende más como una obra al servicio de una estrella.

A Puerta Cerrada [Huis Clos] (1954) de Jacqueline Audry

La necesaria reivindicación que estamos viviendo en estos años del papel de las mujeres en la historia del cine nos ha permitido rescatar algunos nombres olvidados durante mucho tiempo, como por ejemplo el de Jacqueline Audry. Empezó su carrera como directora en los años 40, en unos tiempos en que era casi imposible que una mujer pudiera aspirar al rol de realizadora a no ser que tuviera la tenacidad y confianza en sí misma de las que hizo gala Audry. Un dato significativo de lo injusta que ha sido la historia con pioneras como ella: cuando alcanzó el éxito (especialmente con su versión de Gigi (1949), que aún no he podido ver) se la publicitó como «la primera directora de cine francesa», cuando ese papel recae en Alice Guy, que no es que fuera «simplemente» la primera realizadora francesa, sino que fue una de las cineastas más importantes de los primeros años del cine. Ese olvido tan injusto que sufrió Guy durante décadas recaería también en Audry hasta nuestros días.

En el filme que nos ocupa, A Puerta Cerrada (1954), Audry se encarga de adaptar una obra teatral ni más ni menos que de Jean-Paul Sartre. Los protagonistas son tres personas que han llegado al infierno… pero no a un infierno tal y como concebimos tradicionalmente. Aquí es una habitación de hotel con una espantosa decoración anticuada en la que se encierra a tres personas: el periodista de origen sudamericano Garcin fusilado por sus creencias pacifistas en tiempos de guerra, Inès que se ha suicidado junto a su amante, una joven mujer casada, y ha descubierto consternada que su compañera ha sobrevivido, y Estelle, que se ha casado con un anciano rico por dinero y tiene un pasado turbio de romances y un embarazo no deseado. El anciano botones reúne a los tres y cierra la puerta. ¿Dónde está la trampa? ¿No va a suceder nada más? ¿Eso es el infierno?

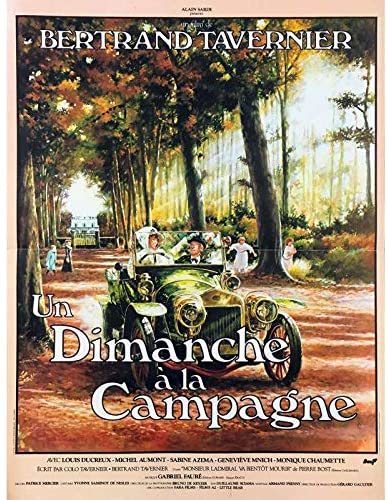

Un Domingo en el Campo [Un Dimanche à la Campagne] (1984) de Bertrand Tavernier

Uno de los motivos por los que Aki Kaurismäki no solo es uno de mis directores favoritos de las décadas pasadas sino un tipo que me cae especialmente bien es la modestia con la que afronta su obra, al afirmar que él nunca ha hecho una gran película, y que su carrera se compone de filmes pequeños. Aunque yo discrepo con él (creo que tiene unas cuantas obras mayúsculas) sí que es cierto que en su filmografía se nota esa modestia innata. Sus películas por regla general no suelen ser muy largas, no parecen manejar grandes presupuestos y sus guiones no pretenden abarcar más de lo necesario ni revestir de una grandeza adicional a lo que se está narrando. Me simpatiza mucho esa actitud. Obviamente en el cine tiene que haber sitio tanto para un Kubrick o Leone como para un Kaurismäki y un Woody Allen, pero no puedo evitar sentir una afinidad especial con esa idea de hacer grandes películas a partir de lo (aparentemente) pequeño, que no es tampoco cosa fácil.

Esto nos lleva a un filme que tiene entre sus mayores virtudes esa modestia natural pero que, a cambio, ha sido una de las obras más aplaudidas y celebradas de su autor: Un Domingo en el Campo (1984) de Bertrand Tavernier. Éste de entrada me resulta un personaje muy interesante por su cinefilia desinhibida y sincera en la que tienen cabida desde las vacas sagradas instauradas por los críticos de la Cahiers du Cinéma a otros cineastas vilinpediados por la gente de su generación. Como director no lo consideraría uno de los grandes surgidos en su país pero su larga carrera, en la que ha preferido probar de todo un poco antes que seguir un estilo muy concreto o usar el cine como forma de desarrollar sus propias teorías, es suficiente heterogénea como para repescar en ella bastantes películas al gusto del espectador y algunos logros más que notables.

Un Domingo en el Campo (1984) era curiosamente un proyecto que surgió casi por accidente a raíz de los problemas que estaba teniendo Tavernier por arrancar una producción más grande que implicaba capital extranjero (me pregunto si sería ya la célebre Alrededor de Medianoche (1986) u otro filme que no llegó a materializarse). Como ya hacía unos cuantos años de su última película de ficción, la curiosísima 1280 Almas (1981), se le propuso realizar una obra más pequeña y rápida mientras esperaba que se materializara su siguiente producción. Así pues llegó a sus manos una breve novela de Pierre Bost (a quien sin duda conocía como uno de los grandes guionistas del cine clásico francés) titulada Monsieur Ladmiral va bientôt mourir, que se desarrollaba en una tarde en un espacio concreto, y decidió convertirla en su siguiente largometraje.

Situada en una tarde de domingo en 1912, tiene como protagonista al anciano pintor Monsieur Ladmiral, viudo desde hace tiempo, que vive en una gran casa en el campo atendido únicamente por su criada Mercedes. Como cada domingo, viene a visitarle su hijo Gonzague, un burgués acomodado, junto a su esposa Marie-Thérèse y sus tres hijos pequeños. Después de comer todos juntos, por la tarde se presenta por sorpresa la hija pequeña de Monsieur Ladmiral, Irène, una joven soltera que ha hecho una pequeña fortuna con una tienda y que vive de forma totalmente independiente y desinhibida.

La película no tiene más argumento que lo que hemos contado, siendo de esos filmes que, resumidos en una sinopsis, dan la sensación de que «no sucede nada» en la hora y media que dura. Pero por descontado no es así. Porque aunque la acción que se desarrolla es bastante inocua, Tavernier la utiliza para explorar las relaciones entre estos personajes y sus pequeños conflictos o dilemas interiores, eso sí, sin dejar nunca que todo ello rompa la placidez de esa perezosa tarde de domingo. De entrada hay algunos pequeños detalles que son muy interesantes, como lo que se entreve de la relación entre Monsieur Ladmiral y su hijo, que si bien es cordial, se nota que no tienen nada en común (en sus conversaciones se palpa que no saben de qué hablar); por no mencionar la nuera Marie-Thérèse que, aunque tiene buen corazón, le lleva al pintor a preguntarse continuamente qué habrá visto su hijo en una mujer tan simple (me encanta la sugerencia que hace ella de que dibuje gatos en sus cuadros porque quedan más bonitos, demostrando así inocentemente su total desconocimiento sobre arte).

Cuando irrumpe Irène en escena como un vendaval de frescura y vitalidad se hace aún más patente las diferencias entre los miembros de la familia. Es innegable que Gonzague es un hijo mucho más ejemplar que su hermana, entre otras cosas porque va cada domingo a visitar a su padre para que no se sienta solo, mientras que ella solo aparece cuando le conviene; eso sin olvidar que él tiene una vida respetable y ordenada, mientras que ella es de sospechar que tiene algún amante y no piensa casarse y tener hijos. Pero eso no quita que Monsieur Ladmiral parezca tenerle más cariño a su hija, algo que es aplicable a los hijos de Gonzague (encantados de jugar con su tía pero que luego se aburren cuando recrean el mismo juego con sus padres carcas) e incluso a Mercedes. Fíjense en este último aspecto en la escena en que Marie-Thérèse acude a la cocina a beber un vaso de agua e intenta en vano entablar conversación con la criada, y en cómo se porta de una forma mucho más igualitaria con ella al insistir en que le deje servirse ella misma el vaso del grifo, para luego limpiarlo y dejarlo en su sitio. Y en cambio uno puede notar cómo Irène se maneja con mucha más soltura con la criada pese a ser teóricamente menos atenta con ella: en su caso le pide que le sirva el vaso de agua la propia Mercedes en vez de hacerlo ella misma, pero aun así la criada se nota que siente más afinidad hacia ella que hacia Marie-Thérèse.

Una de las ideas que nos transmite la película es como hay personas que sencillamente consiguen conectar mejor con los demás por su carácter, por mucho que se le pueden reprochar innumerables defectos, y cómo otras, por mucho que se esfuercen en ser más educadas o atentas simplemente no inspiran esa sensación. No es desde luego una idea nueva, pero el mérito de Tavernier es conseguir transmitirla de forma sutil a partir de estos detalles sin hacerla explícito ni tampoco hacer que estalle en alguna confrontación. Que Gonzague está celoso de la simpatía que despierta su hermana es obvio, pero no estamos en un filme en que el conflicto acabe estallando, con el hijo preguntando a su padre qué es lo que espera de él. Estamos en un hogar perfectamente burgués y educado en que esas reflexiones quedan ocultas, de ahí la presencia en ciertas ocasiones de una voz en off (el propio Tavernier) que transmite esas ideas que los personajes nunca se atreverán a exteriorizar.

Curiosamente una de las escenas clave del filme tiene lugar fuera de esa casa donde se desarrolla casi toda la acción. Cuando padre e hija salen a tomar algo tienen una conversación en que el padre por primera vez se sincera ante alguno de los personajes. Él fue un pintor académico y respetable, que se hizo rico y recibió toda suerte de honores por parte del estado. Es el típico artista que hoy jamás estudiaríamos en las historias del arte y que incluso repudiaríamos como alguien arcaico en contraste con los pintores más avanzados de su época, como los impresionistas. Pero he aquí que Monsieur Ladmiral, cuyas pinturas no suelen entusiasmar a su hija (emblema claro de la modernidad, no en vano ha llegado a casa en un flamante automóvil), reconoce ante ella que él no fue ajeno a esas novedades, y que recuerda el impacto que supuso la primera gran exposición de Cézanne. Desde nuestro punto de vista actual es fácil reprochar a estos pintores academicistas que se quedaran anclados en el pasado, pero lo que Monsieur Ladmiral nos transmite es lo difícil que supone hacer un cambio así. Él admite que estuvo tentado de dejarse tentar por esas nuevas corrientes vanguardistas, pero al mismo tiempo había encontrado su estilo y temía convertirse en una mera imitación de un pintor impresionista. Él afirma que creía sinceramente en seguir los pasos de sus maestros y la concepción que éstos tenían de la pintura, ¿tiene eso algo de malo?

Este discurso para mí es el momento más interesante de la cinta, en gran parte por venir de un autor como Tavernier, que precisamente dedicó tantos esfuerzos en reivindicar a esos cineastas franceses que fueron despreciados por generaciones posteriores tachándolos precisamente de academicistas y acusándoles de su falta de inventiva. A través de Monsieur Ladmiral, Tavernier está hablando en boca de todos esos directores despreciados por no haber sido innovadores aun cuando seguramente creían en lo que hacían honestamente.

Volviendo a la película, esta reflexión de Monsieur Ladmiral nos da más pistas sobre su relación con sus hijos. Sabemos que Gonzague estuvo tanteando ser pintor como su padre pero que no se atrevió a dar el paso por miedo a decepcionarle, prefiriendo un tipo de vida más seguro y acomodado. De modo que sus dos hijos representan en el fondo la disyuntiva que había tenido Monsieur Ladmiral como pintor: su hijo es el camino conservador, que fue el que eligió, su hija en cambio el innovador y más rompedor. La preferencia de Monsieur Ladmiral hacia Irène viene seguramente en gran parte porque ella representa lo que él nunca se atrevió a hacer, la libertad de seguir su instinto y que le diera igual lo que los demás pensaran de él. Gonzague en cambio, siendo un hijo ejemplar, que se queda incluso a cenar a petición del anciano (a diferencia de la hija, que no duda en marcharse de imprevisto por una discusión telefónica con su amante), nunca entenderá que precisamente el motivo por el que nunca conectará con su padre es por ser un hijo tan perfecto e intachable.

No está mal todo esto viniendo de una película en la que «no pasa nada» y en la que Tavernier opta por una puesta en escena que respete la armonía que se transpira en todos los pequeños acontecimientos de ese domingo por la tarde. En apariencia no es más que otro de los muchos domingos en familia que pasa Monsieur Ladmiral con sus hijos, pero en esta pequeña instantánea de apenas unas horas Tavernier ha logrado captar de forma sutil toda una serie de conflictos e ideas que otros cineastas habrían preferido plasmar de forma más dramática. Ahí reside en gran parte el mérito de estas películas pequeñas pero tan bien acabadas.

Daïnah la Metisse (1932) de Jean Grémillon

Existe una interesante categoría de películas que daría para muchos análisis sesudos y sobre la que quizá no se ha escrito tanto como se podría, que son los filmes incompletos. Uno tiende a verlos desde su carencias, desde aquello que les falta. Injuriamos a los insensibles productores que probablemente destrozaron una obra maestra. Fantaseamos con que un día salga a la luz por puro milagro el metraje que faltaba, porque entendemos que lo que nos ha llegado no es la película completa, es una versión mutilada. Y no obstante algunas de las grandes obras del cine han conseguido mantener ese estatus pese a las escenas que les fueron arrebatadas, como es el caso de Avaricia (1924) y El Cuarto Mandamiento (1942), seguramente las dos mayores tragedias de la historia en ese sentido. Pero ¿y si, una vez aceptamos que es una desgracia lo que les ha sucedido, le damos la vuelta a esta problemática e intentamos convertir esa carencia en algo que de alguna forma juegue a favor del filme? En los dos casos anteriores no creo que funcione ese enfoque, pero sí en otros, como por ejemplo en Una Partida de Campo (1936), mediometraje de Jean Renoir que nunca llegó a finalizar y que no obstante es mi película favorita de su carrera. Indudablemente hubiera preferido que la hubiera acabado, pero las circunstancias que han dejado a esta obra a medias para mí le dan un toque especial, hacen que la pequeña historia que se explique sea aún más bella por lo efímera que parece.

Este es el enfoque que propongo a la hora de abordar Daïnah la Metisse (1932), segundo filme sonoro de ese cineasta tan interesante y tan poco reivindicado que es Jean Grémillon, cuyo primer montaje fue reducido drásticamente a la mitad (apenas 50 minutos) por la Gaumont. No diremos que eso no perjudicó al filme o que que no afectó a su calidad porque sería totalmente falso. Se nota en la forma de fluir la historia que faltan bastante piezas, pero el resultado sigue siendo suficientemente interesante.

Ambientada a bordo de un transatlántico, su protagonista es Daïnah, una mestiza que se dedica a coquetear libremente con otros pasajeros. Su marido es un hombre negro que trabaja en el barco como mago y que acepta resignado el carácter de su mujer. Una noche, Daïnah tiene una conversación con Michaux, un miembro de la tripulación que trabaja en la sala de máquinas que malinterpreta algunas de las frases de ella y se lanza a lo que cree que es una conquista rápida. Al ver que ésta se resiste, intenta violarla en vano y vuelve al camarote resentido con ganas de venganza. Un par de noches después Daïnah desaparece. ¿Se ha suicidado saltando al mar o alguien la ha lanzado por la borda?

Daïnah la Metisse posee una cualidad que cada vez más aprecio más en el cine clásico, sobre todo en obras de inicios del sonoro, y es – a falta de un adjetivo más elegante para definirlo – lo extraña que resulta en su forma y tratamiento del argumento, algo que puede deberse tanto a las circunstancias de la época (en esos años de experimentación con el sonido todavía no había una forma estandarizada firmemente implantada) como a la masacre que hizo el estudio con el montaje. Sea como sea, la película tiene algo de enrarecido y apresurado, en que los hechos se suceden de forma más bien repentina dejando muchos huecos por el camino. Eso en circunstancias normales sería un defecto, pero el material que tenemos está tan bien filmado que sale airoso de esa problemática dejando tras de sí un filme a ratos poético (los numerosos planos del barco surcando el océano) y a ratos más interesado en captar el día a día de sus tripulantes que en la trama. Esto quizá en el montaje inicial habría quedado más equilibrado dando como resultado una película ostensiblemente superior, pero aquí es donde entra una de las características más curiosas de estas películas «incompletas»: el imaginarse cómo debía ser lo que faltaba y especular sobre si nos encontramos ante una obra maestra perdida o simplemente un buen filme que, en los restos que quedan de su metraje original, nos hace parecer más interesante de lo que realmente es.

No cabe duda en todo caso de por qué la Gaumont masacró el metraje original, puesto que incluso recortando algunas escenas supuestamente más ofensivas o polémicas nos encontramos con un producto delicado para los estándares de la época: tenemos una mujer sexualmente desinhibida (una mujer mestiza, para complicar más la cosa), un marido que acepta esta relación abierta a su pesar y un intento de violación de un blanco a dicha mujer mestiza (ya sabrán que tradicionalmente eran los hombres negros los que violaban a mujeres blancas, ¡nunca a la inversa!). Y estamos hablando de una película de 1932. Lo mejor de todo es la naturalidad con que el filme introduce todos esos temas: en ningún momento – al menos en el metraje que se conserva – se hace referencia a temas raciales de forma directa, de hecho el resto de pasajeros blancos del barco se sienten abiertamente atraídos por la francasa sexualidad de Daïnah… pero por otro lado salta a la vista que ellos son los únicos de su raza a bordo de un crucero de lujo sin duda debido al trabajo que ejerce él como mago.

De hecho la mejor escena de la película es aquélla que implica el número de magia del marido de Daïnah, una secuencia alucinatoria en que Grémillon todavía se atreve a dejar volar la imaginación sin verse encadenado por el realismo o verosimilitud, algo muy deudor del estilo más libre de la era muda, que aún extendía sus influencias en el primer sonoro en pasajes como éste. Mientras el mago hace su número de magia negra, el resto de pasajeros contemplan el espectáculo tras unas máscaras que le dan una apariencia terrorífica y que por momentos nos parece estar presenciando un filme de David Lynch. Es en instantes como éste donde Daïnah la Métisse da lo mejor de sí. Todo lo que concierne la posible resolución de la desaparición de la protagonista es en cambio más banal, y lo que nos dejan más huella son las breves imágenes del flashback en que se medio intuye lo que sucedió esa fatal noche (un encuentro a oscuras, las amenazantes aguas del mar, el velo de Daïnah volando, la desaparición repentina de la mujer sin que se muestre claramente qué sucedió…). Es en ese terreno, en lo imaginario y en lo intuido donde Grémillon da lo mejor de sí y donde esta película desgraciadamente incompleta nos da a entender una posible gema.

Gas-Oil (1955) de Gilles Grangier

Gas-Oil (1955) es básicamente una película sobre un camionero que una noche atropella el cuerpo de un hombre tirado en mitad de una carretera secundaria y que comete el error de ir a denunciarlo a la policía. Podría haber sido la película sobre un camionero que una noche atropella el cuerpo de un hombre tirado en mitad de una carretera secundaria y que, para evitar las consecuencias, decide seguir su camino sin avisar a nadie pero sufriendo los remordimientos de conciencia que ello supone. O también podría haber sido la historia de un camionero que encuentra junto a ese cuerpo un maletín repleto de billetes y decide quedárselo sin sospechar que es el botín de un atraco y que, por tanto, va a verse obligado a huir tanto de la policía como del resto de atracadores, deseosos de recuperar su botín. Estas dos propuestas alternativas seguramente habrían dado una película mucho más tensa y emocionante, pero Gas-Oil no va de eso.

Jean Gabin, tan desbordante de carisma como siempre, encarna aquí al camionero protagonista, que seguramente no sea casual que también se llame Jean. Es un hombre maduro, humilde y honesto que tiene un romance con Alice, la joven profesora de un pueblo. Cuando se encuentra dicho cuerpo en la carretera, la policía le interroga de mala manera creyéndole culpable y pierde algunos de sus clientes por la mala impresión que da este suceso. Pero lo peor está por llegar: dicho cadáver era el del miembro de una banda de atracadores que había traicionado a sus compañeros huyendo con el botín de su último trabajo, y al no aparecer el dinero dan por hecho que Jean se lo ha quedado, de forma que empiezan a acosarlo.

Aunque el argumento no tira hacia unos derroteros tan emocionantes como los que habíamos supuesto en el primer párrafo, Gas-Oil sigue siendo una historia con un gran potencial para un filme de suspense que, no obstante, se resiste a tirar por esos derroteros. A medida que la película va avanzando y pasa su ecuador puede que más de un espectador se pregunte por qué el guion se empeña en seguir los problemas cotidianos de Jean (su camión confiscado por la policía, Alice dimitiendo de su trabajo para irse a vivir con él…) en lugar de centrarse en la mucho más emocionante subtrama de la banda de criminales en busca del dinero. Pero es obvio que lo que le interesaba a Grangier y el guionista Michel Audiard no era tanto elaborar una historia de suspense como hacer un retrato de esos sencillos camioneros y su día a día.

La película de hecho está repleta de pequeños detalles que son totalmente innecesarios para la trama pero que dan colorido local al filme y refuerzan la idea de ese sentimiento de camaradería entre camioneros (los protagonistas ofreciéndose a ayudar a otro camionero que parece tener una avería, las bromas que se hacen entre ellos en el bar de carretera donde suelen reunirse, etc.), que será el elemento que destacará más del guion en la escena final, cuando todos deciden unirse para ayudar a Jean. A mí personalmente me agrada este enfoque una vez queda clara la intención de sus creadores y disfruto del sencillo placer de ver a Jean Gabin haciendo de Jean Gabin secundado por la maravillosa Jeanne Moreau mientras nada sucede: la larga escena de la comida con la familia de otros colegas camioneros, las conversaciones intrascendentes, la camaradería que desprende la relación que tiene la pareja protagonista… ¿quién necesita algo más? Ah, esperen, es cierto, que había un maletín lleno de billetes.

Cuando la subtrama criminal se cruza en la vida de Jean, éste parece más irritado por esa flagrante invasión de su vida cotidiana que temeroso de ser perseguido por una banda de criminales que, a decir verdad, son tan torpes en su estratagema por sonsacar a Jean el dinero que resultan casi entrañables. Ésta es seguramente una de las flaquezas de la película: la personalidad de los diferentes miembros de la banda no llega a definirse del todo (intuimos el jefe arrogante y el clásico matón de gatillo rápido, pero a la práctica actúan como un grupo sin personalidad) y si bien podemos disculpar que el suspense no sea la prioridad de Grangier, el acoso que le practican a Jean da poca sensación de peligro y más de procrastinación, como si se estuvieran preparando para dar un gran golpe contra el protagonista (¿secuestrarle a él o a Jean? ¿amenazarle de muerte?) que nunca llega a materializarse.

Al final no hay mucho que temer: Jean Gabin es un hueso duro de roer y en la escena final él y sus amigos deciden darles su merecido acosándoles con sus camiones antes de que llegue la policía. No hay grandes sustos ni sorpresas y el mensaje final parece ser que ningún gangster va a molestar a un buen camionero francés. La sensación que da el filme tras su visionado es el de haber presenciado una obra menor en que la trama policiaca nos ha aportado muy poco pero a cambio hemos disfrutado de esta ambientación del rudo mundo de los camioneros. A mí ya me sirve.