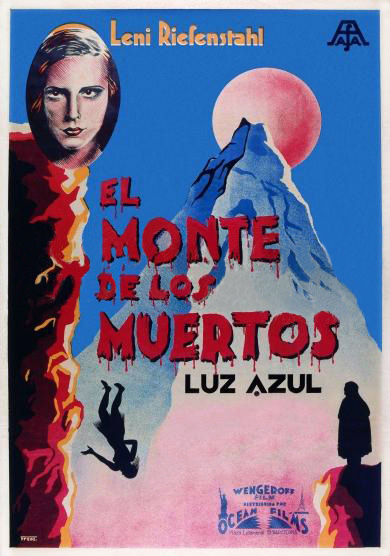

A finales de los años 20 la bailarina reconvertida en actriz Leni Riefenstahl había logrado la fama que tanto ansiaba gracias a una serie de películas que había filmado junto al director Arnold Fanck, conocidas como bergfilm o «películas de montaña». No obstante, a Riefenstahl las limitaciones que le imponía el género a nivel creativo le estaban empezando a resultar molestas. Ella ambicionaba ser una actriz dramática capaz de desenvolverse en otro tipo de filmes, pero ninguna productora de cine importante se animaba a darle esa oportunidad por considerar que era demasiado limitada para ello. Riefenstahl, lejos de desanimarse, decidió pues que si nadie quería darle un papel diferente a los que hasta ahora había encarnado, se lo inventaría ella.

Desde hacía tiempo había escrito un esbozo de historia con tintes de leyenda que le proporcionaba un tipo de personaje protagonista que se desmarcaba de los que había interpretado hasta entonces. Dicho esbozo pasó por manos del crítico de cine y escritor Béla Balázs, quien, con ayuda del guionista más importante de Alemania, Carl Mayer, le dio forma de guion cinematográfico. A partir de aquí Riefenstahl consiguió levantar el proyecto asignándose ella misma las labores de actriz protagonista, directora y productora pese a no tener ninguna experiencia en esos últimos campos y no contar con el apoyo de ningún gran estudio.